„Casual“, so die unter Spielern gängige Bezeichnung für Gelegenheitsspieler gilt unter der „Core“ Fraktion fast schon als Schimpfwort. Der Begriff der "Casualisierung" besteht seit es Computerspiele gibt. Doch hätte diese Casualisierung nicht schon seit der Geburtsstunde der elektronischen Unterhaltung Einzug gehalten, stünden die Spiele nicht so zentral in der Gesellschaft, wie sie es aktuell tun. Das mögen die "Späteinsteiger", ja selbst Gamer, die mit der PS1 oder dem N64 dazugekommen sind zwar glauben, die reinen geschichtlichen Daten und Fakten sprechen hier aber eine ganz andere Sprache. Spiele wurden schon seit Ende der 80er Jahre "vereinfacht", um sie dem Massenmarkt anzupassen und neue Zielgruppen zu erschließen. Hätte dieser Prozess damals nicht stattgefunden, gäbe es heute vermutlich so gut wie keine Spiele mehr. Zumindest nicht in dem Ausmaß, in dem wir heute Veröffentlichungen erleben.

Zunächst aber geht es um den Begriff der Casualisierung. Im Allgemeinen bezeichnen Spieler Games als zu „casual“, wenn keine Meisterung des Spieles vonnöten ist, um es durchzuspielen. Das amerikanische „to beat a game“, also das regelrechte Bezwingen des Spiels ist zur Seltenheit geworden. Jedoch hat das erstmal nichts mit einer Casualisierung zu tun. Denn zwischen „anspruchslos“ und „casual“ besteht ein eklatanter Unterschied. Allerdings ist erwähnenswert, dass heutige Spieleproduktionen einer Gleichförmigkeit unterliegen.

Anno 1985, ein Gamer der damaligen Zeit freut sich mit einem neuen Rollenspiel in eine weitere Fantasiewelt einzutauchen und spannende Abenteuer zu erleben. Neben Ihm: Ein Block mit Karopapier, ein Bleistift und ein Radiergummi. Denn: In der damaligen Zeit, also in Rollenspielen wie „Bards Tale“ ist es völlig normal, sich die Dungeonkarte selbst zu zeichnen. Mehr noch: Es ist ein wichtiges Spielelement, das in der genannten Erklärung sogar seinen Schwierigkeitsgrad über diese Mechanik definiert.

Bestes Beispiel: In „Bards Tale“ gab es komplett dunkle Passagen im Spiel, die mit sogenannten „Spin“ Feldern bestückt waren. Bei Kontakt mit diesen Feldern, wurde die Party willkürlich gedreht, was aufgrund der Dunkelheit das Zeichnen der Dungeonkarte zur echten Nervenzerreißprobe werden ließ. Auch war es zu dieser Zeit üblich komplexe Regelwerke, inspiriert, oder mehr noch basierend auf den „Pen-und-Paper-Vorbildern“, in die Spiele zu integrieren. Dementsprechend mussten Spieler sich erst mehrere Stunden in das Spiel einarbeiten, bevor sie mit den eigentlichen Abenteuern beginnen konnten.

Bestes Beispiel: In „Bards Tale“ gab es komplett dunkle Passagen im Spiel, die mit sogenannten „Spin“ Feldern bestückt waren. Bei Kontakt mit diesen Feldern, wurde die Party willkürlich gedreht, was aufgrund der Dunkelheit das Zeichnen der Dungeonkarte zur echten Nervenzerreißprobe werden ließ. Auch war es zu dieser Zeit üblich komplexe Regelwerke, inspiriert, oder mehr noch basierend auf den „Pen-und-Paper-Vorbildern“, in die Spiele zu integrieren. Dementsprechend mussten Spieler sich erst mehrere Stunden in das Spiel einarbeiten, bevor sie mit den eigentlichen Abenteuern beginnen konnten.

Das beliebteste und verbreitetste Regelwerk ist das von „Dungeons and Dragons“.

Darin fallen für alle wahrscheinlichkeitsabhängigen Handlungen zur Feststellung des Erfolgs „Würfe“ an, die größtenteils mit einem zwanzigseitigen Würfel bestimmt werden. Das Würfelergebnis kann durch Modifikatoren (Boni und Malusse) erhöht oder verringert werden. Diese ergeben sich u.a. aus Eigenschaften und Fertigkeiten des Charakters, sowie den äußeren Umständen im Spiel.

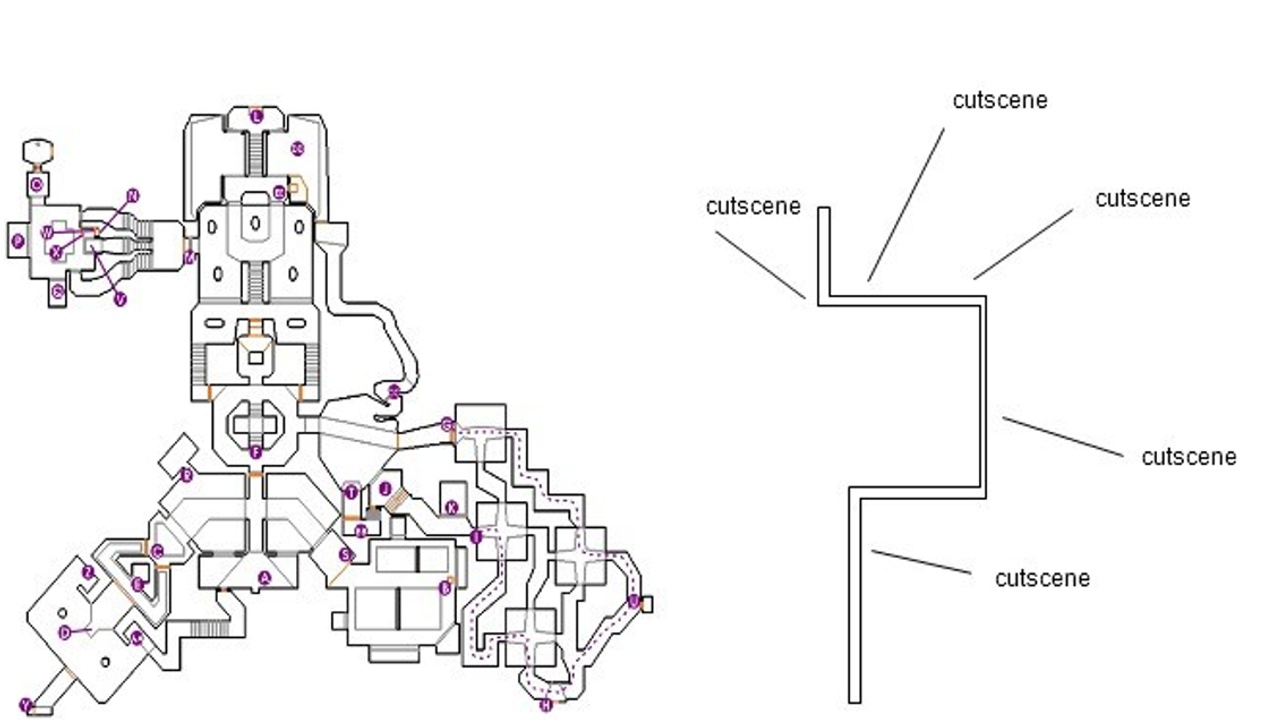

Dass sich nicht jeder diesem Arbeitsaufwand aussetzen wollte ist verständlich und lässt sich auch mit Zahlen belegen. Weil es so kompliziert war sich in ein solches Spiel einzuarbeiten und es entsprechend erleben zu können, war das Rollenspiel-Genre eine absolute Nische in Sachen Computerspiele. Von 375 C64 Spielen waren gerade einmal 16 als Rollenspiele zu bezeichnen. Diese Zahl verdeutlicht das Standing des Genres zu damaligen Zeit. Aber das änderte sich mit der ersten großen „Casualisierung“ des Genres. Anfang der 90er Jahre wurde nämlich in Rollenspielen das sogenannte „Automapping“, also das Aufdecken der Weltkarte im Spiel selbst eingeführt. Und auch damals war der Aufschrei der Rollenspiel-Community groß. Nüchtern betrachtet ist diese Neuerung nämlich ein wegfallen einer bis dato essentiellen Spielmechanik eines Genres. Aus historischer Sicht war dies der Anfang des Aufstiegs der Rollenspiele zu einem der beliebtesten Genres überhaupt. Ohne diese Änderung, die Automapping Funktion, hätten viele Titel wie „ “ oder auch Eye oft he Beholder gar nicht funktioniert, da es schlicht nicht möglich gewesen wäre die Karte von Hand anzulegen. Denn man muss festhalten: Die Mechanik ging mit einer Beschränkung für die Gamedesigner einher: Das Zeichnen funktionierte nur, solange die Regel: Ein Feld = Ein Kästchen auf dem Karoblock mit zugrundeliegender feldbasierter Fortbewegung galt. Eröffnet uns daher die „Vercasualisierung“ ganz neue Möglichkeiten im Medium Spiel und wir merken es nicht?

Dafür sehen wir uns aus den 90ern und Zweitausendern einmal DOOM und ein beliebiges Call of Duty als Beispiel an.

In Doom gibt es eine verwinkelte Map-Struktur und Geschichten werden auf diese Weise, wenn überhaupt, nur am Ende eines Levels erzählt. Genrekollegen wie „No one lives Forever“, die mit einer spannenden Geschichte aufwarten konnten, litten massiv unter dieser Art des Gamedesigns. Wohingegen ein „Call of Duty 4: Modern Warfare“ eine stringente, wenn auch gescriptete, Handlung erzählen konnte. Im Endeffekt kristallisieren sich also zwei ganz verschiedene Interpretationen des Genres heraus, bei der es kein „besser“ oder „schlechter“ geben kann.

Spiele machen als junges, von der Technik getriebenes Medium eine rasante Entwicklung durch:

Das Rollenspiel änderte sich vom anfänglichen Pen und Paper RPG über Top-Down Computeradaptionen in den 70er Jahren, bis hin zu den ersten „richtigen“ digitalen Rollenspiele wie „Wizardry“, die erstmals in 3D einen Perspektivenwechsel des Genres einläuteten, bei dem das Geschehen in die „Ich“-Ansicht verfrachtet wird. Mit „Dungeon Master“ aus dem Jahre 1987 hielt eine weitere monumentale Änderung Einzug in die Videospiele. Die Monsterpositionen in den Dungeons wurden nicht länger zufallsgeneriert, sondern vom Spiel vorher festgelegt. Designer wurden gezwungen immer ausführlicher über Ihre Konzepte und jedes Detail Ihrer Welten nachzudenken. Längst waren Spiele keine „Schnellprodukte“ an irgendwelchen Unirechnern mehr.

Das Rollenspiel änderte sich vom anfänglichen Pen und Paper RPG über Top-Down Computeradaptionen in den 70er Jahren, bis hin zu den ersten „richtigen“ digitalen Rollenspiele wie „Wizardry“, die erstmals in 3D einen Perspektivenwechsel des Genres einläuteten, bei dem das Geschehen in die „Ich“-Ansicht verfrachtet wird. Mit „Dungeon Master“ aus dem Jahre 1987 hielt eine weitere monumentale Änderung Einzug in die Videospiele. Die Monsterpositionen in den Dungeons wurden nicht länger zufallsgeneriert, sondern vom Spiel vorher festgelegt. Designer wurden gezwungen immer ausführlicher über Ihre Konzepte und jedes Detail Ihrer Welten nachzudenken. Längst waren Spiele keine „Schnellprodukte“ an irgendwelchen Unirechnern mehr.

Die komplizierten Textbefehle, die vorher im Spiel vonstattengehen mussten, wurden durch ein einfaches Klicken mit der Maus ersetzt, die Spiele wurden zugänglicher. Im weiteren Verlauf der geschichtlichen Entwicklung veränderten sich Skill-Systeme und Punkte, die man zunächst entgegen jeder Vorschrift oder Empfehlung beinahe willkürlich per Hand zuteilen konnte, hin zu Autoskillsystemen, die das Beschäftigen mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten für das Spielerlebnis irrelevant machten, beispielsweise in „The Elder Scrolls“.

Letztendlich lösten sich die Entwickler zum Jahrtausendwechsel von den komplexen D&D Regelwerken, um Spiele einsteigerfreundlicher zu gestalten und eine breitere Masse ansprechen zu können. Spiele wie „Fallout 4“ und „The Witcher 3“ sind die Konsequenz. Apropos Rollenspiele: Gerade die „Elder Scrolls“-Reihe hat harsche Kritik für den Questmarker, der in Oblivion Einzug in die Serie gehalten hat, geerntet. „Zu langweilig“ sei es, nur einem Punkt auf der Karte zu folgen, heißt es von den Veteranen. „In Morrowind hat mir der gegenüberstehende NPC noch genau erklärt, wo ich hin muss“.

Diese Äußerungen und auch die Kritik ist durchaus berechtigt und richtig. Jedoch wird oft vergessen: Ein Spiel muss Spaß machen. Auf der einen Seite verlieren Spiele ihre Immersion, wenn man sich nicht mehr in die Materie hineinarbeiten muss. Auf der anderen Seite: Was bringt es dem Spieler, wenn der Gamedesigner nicht erklären kann, wo das nächste Ziel in der von ihm erschaffenen Welt ist? Oder noch schlimmer: Was, wenn die Welt so langweilig gestaltet ist, dass man sich darin nicht umherbewegen will, die Geschichte aber trotzdem spannend ist?

Diese Äußerungen und auch die Kritik ist durchaus berechtigt und richtig. Jedoch wird oft vergessen: Ein Spiel muss Spaß machen. Auf der einen Seite verlieren Spiele ihre Immersion, wenn man sich nicht mehr in die Materie hineinarbeiten muss. Auf der anderen Seite: Was bringt es dem Spieler, wenn der Gamedesigner nicht erklären kann, wo das nächste Ziel in der von ihm erschaffenen Welt ist? Oder noch schlimmer: Was, wenn die Welt so langweilig gestaltet ist, dass man sich darin nicht umherbewegen will, die Geschichte aber trotzdem spannend ist?

In diesem Fall sind Quest Marker nützlich und sinnvoll. Besser man weiß, was man zu tun hat, als vor einem Rätsel zu stehen. Darüber hinaus eignen sich Quest Marker auch hervorragend, um wieder einen Draht zum Spiel, besonders nach einer längeren Pause, zu bekommen. Oder man löst es wie der Entwickler „CD Project Red“, der sich in „The Witcher 3“ zwar für Quest Marker entschieden hat, aber nur einen bestimmten Bereich, in dem man sich dann als Spieler umsehen muss, markiert. Auch die Speicher-Funktion kann man guten Gewissens als Vereinfachung der Spiele verstehen. Denn auf den Game-Automaten Anno 1980 gab es das nicht. Die Devise war: Entweder durchspielen oder sein lassen. Und wer von uns käme heute auf die Idee ein Spiel ohne Speicherfunktion zu spielen?

Wir sehen also: „Vercasualisierung“ an sich ist weder schlimm, noch zu verteufeln. Vielmehr sollten wir uns freuen mehr Abwechslung in Spielen präsentiert zu bekommen. Wir sollten uns freuen, dass heute jeder weiß, wie er ein Spiel zu bedienen hat, sodass wir alle in den Genuss der abwechslungsreichen Welten kommen. Warum ist das dann nicht so oft der Fall? Zunächst mal haben sich bereits ganz neue Arten von Spielen entwickelt: Spiele wie die Neuinterpretation von Tomb Raider haben eine ganz neue Dynamik während des Spielens und sind interaktive Filme. Ein Richtiges „meistern“ ist hier nicht vonnöten, wäre bei dieser Art von Spiel auch nicht spaßbringend. Dasselbe gilt für die zum Teil fantastisch umgesetzten „Walking Simulatoren“ wie "Firewatch" oder „Dear Esther“. Diese emotionalen Geschichten hätten, abgesehen von den Text-Adventures, keine Möglichkeit gehabt zu bestehen.

Nichtsdestotrotz haben wir als Spieler mit einem anderen Problem zu kämpfen: Nicht die Casualisierung ist das Problem, sondern die Konformität der Spiele: „Assassins Creed“, „Batman“, „Thief“ und auch „Tomb Raider“: Alle diese Spiele haben eines Gemeinsam und doch haben sie eine unterschiedliche Qualität. Den so genannten „Detective Mode“. Das optische hervorheben von questrelevanten Personen, Objekten, Gegenständen und Orten. Auf Knopfdruck verfärbt sich die Umgebung und das Ziel wird beispielsweise golden hervorgehoben.

Nichtsdestotrotz haben wir als Spieler mit einem anderen Problem zu kämpfen: Nicht die Casualisierung ist das Problem, sondern die Konformität der Spiele: „Assassins Creed“, „Batman“, „Thief“ und auch „Tomb Raider“: Alle diese Spiele haben eines Gemeinsam und doch haben sie eine unterschiedliche Qualität. Den so genannten „Detective Mode“. Das optische hervorheben von questrelevanten Personen, Objekten, Gegenständen und Orten. Auf Knopfdruck verfärbt sich die Umgebung und das Ziel wird beispielsweise golden hervorgehoben.

Grundsätzlich ist diese Mechanik eine gute Idee, hilft sie doch weniger geschickten Spielern das Ende der von ihnen gewählten Geschichte in einem Spiel zu erreichen. Jedoch sollte, wenn man diese Mechanik nicht anwenden möchte, oder sie einen stört, es auch möglich sein, das Spiel auch ohne diese Funktion durchzuspielen, wie im neuesten „Tomb Raider“-Ableger. Thief hingegen bemüht sich nicht mal die Spieler, die das Spiel anders spielen wollen, abzuholen. Es atmet förmlich die Worte: Ich bin ein modernes Spiel, also kannst du mich nur so spielen. Wem das nicht gefällt, der hat Pech. Man ist also nahezu das gesamte Spiel auf den Detective-Mode angewiesen.

Spiele sollten, gerade wenn es um solche Aspekte geht, „lesbarer“ sein. Der Spieler muss dem Spiel ansehen, was er mit den ihm an die Hand gegebenen Fähigkeiten in der Spielwelt anstellen kann. Ich benutze den oben erwähnten „Detective Mode“ nur, solange ich nicht die Sprache eines Spiels spreche. Habe ich das geschafft, erarbeite ich mir meine Erfolge gerne selbst, auch um die Immersion weiter zu stärken. Und ich finde es gut, dass es eine „entweder/oder“ Entscheidung gibt. Bedenklich wird es nur, wenn einem diese Möglichkeit genommen wird. Dann bekommen wir nämlich Spiele ohne Freiheiten. Und das kann nicht unser Ziel sein.

Dasselbe gilt für die Automapping Funktion: Streife ich durch Prag aus Deus Ex: Mankind Divided möchte ich auf meiner Ingame Karte die wichtigsten Orte, sowie Gänge, die ich mit späteren Fähigkeiten erreichen kann, markiert bekommen. Das erspart mir das notieren auf einem Blatt Papier und verbessert in diesem Moment das Spiel, da „ich“ diesen Ort ja selbst entdeckt habe. Natürlich könnte die Funktion restriktiver sein, um einem, wie in „Skyrim“, nicht das Gefühl zu nehmen einen Ort selbst entdeckt zu haben, aber prinzipiell ist auch diese Mechanik mehr als begrüßenswert.

Manchmal leidet ein Spiel sogar darunter dem Spieler zu viel abzuverlangen. Wer schon einmal eine GTA Mission gestartet und versucht hat die Unterhaltung während des Fahrens mitzulesen, weiß, wovon ich spreche. Wie es anders gehen kann, sieht man jedoch schon unter selber Flagge. In L.A. Noire habe ich die Möglichkeit mich von meinem Partner durch die Spielwelt chauffieren zu lassen. Ein gern genutztes Feature, welches das Spiel in dem Moment zwar einfacher, aber noch lange nicht schlechter macht.

Im Endeffekt bleibt zu konstatieren: Casual wird oft gleich gesetzt mit „Anspruchslos“. Dass man das nicht tun sollte haben die genannten Beispiele verdeutlicht. Aber heißt das nun, dass man das Medium und die Entwickler nicht kritisieren darf? Auch in diesem Fall, ein klares nein!

Im Endeffekt bleibt zu konstatieren: Casual wird oft gleich gesetzt mit „Anspruchslos“. Dass man das nicht tun sollte haben die genannten Beispiele verdeutlicht. Aber heißt das nun, dass man das Medium und die Entwickler nicht kritisieren darf? Auch in diesem Fall, ein klares nein!

Komfort-Funktionen wie das Automapping oder der Detective Mode machen ein Spiel nicht a priori anspruchslos. Schnellreisen macht ein Spiel nicht von vornherein anspruchslos. Ein Spiel wird dann anspruchslos, wenn es gleichförmig und ideenlos wird. Dann muss sich der Spieler fragen: Ist das gewollt, um die Geschichte besser zu erzählen? Denn sollte das zutreffen haben die Entwickler einen guten Job gemacht.

Andernfalls werden sie zu Recht für Ihr Werk kritisiert. Aber alles von vorneherein zu verteufeln, darüber ist das Medium als Kunstgegenstand längst hinaus.