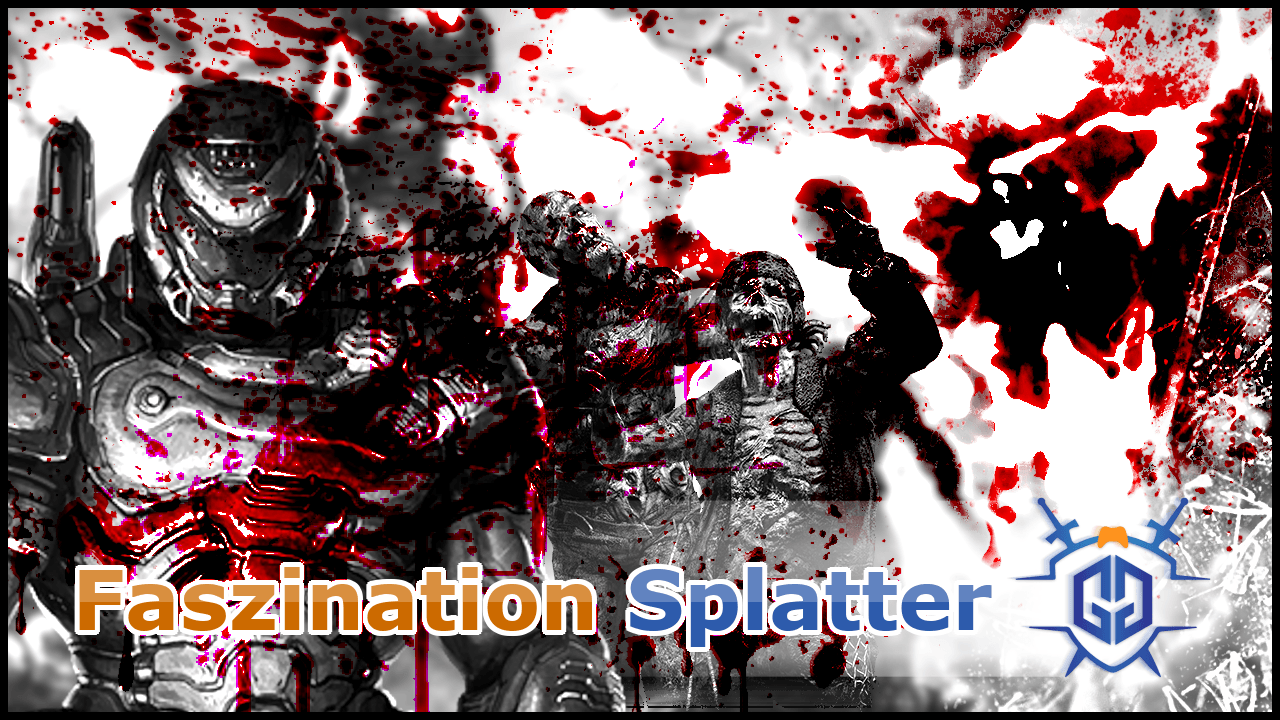

Er zieht einen Gegner mit der Peitsche zu sich, drückt mit der Schrotflinte aus nächster Nähe ab. Im nächsten Augenblick ist der Bildschirm voll von Körperteilen und Blutfontänen. Und der Protagonist lacht. Was wie der Anfang der Karriere eines Serienkillers wirkt, hinterlässt im gleichen Atemzug eine Begeisterung bei den Konsumenten. Dieses explizite, grausame, völlig aberwitzige Ausüben von Gewalt. Nicht umsonst sind Spiele, wie die Neuauflage von „Doom“, sein Nachfolger „Doom: Eternal“ oder auch die Remakes von „Resident Evil“ sowie die „Mortal Kombat“- oder „Gears of War“-Reihe so beliebt wie nie.

Sie alle eint eine Tatsache. Die Gewalt wird hier nicht nur dargestellt, sie wird geradezu zelebriert. Doch warum fasziniert uns etwas, was so manchen Computerspiel-Fremden irritiert, verwundert, ja geradezu verstört zurücklassen würde?

Die Antwort auf diese Frage ist komplex - und doch schlüssig. Einen Grund für die Faszination an der Gewaltdarstellung nennt der Kunst- und Medienwissenschaftler der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität Dr. Jörg von Brincken. Er ist ein Experte für Filmästhetik und forscht seit Jahren im Bereich der Videospiele. „Der visuelle Konsum von Gewalt erzeugt beim Konsumenten immer eine starke Wirkung.“ Dadurch werde der Spieler in seinem Erleben des Spieles verstärkt. Er nehme die Eindrücke der Darbietung danach intensiver wahr. Das wiederum habe eine verstärkte Immersion zur Folge.

Dieser Ansicht ist auch der Gamedesigner Jebediah Steen vom „HakJak“ Studio, der das Indie-Spiel „Guts and Glory“ geschaffen hat. Er erklärt: „Gewalt ist ein Werkzeug – vielleicht sogar das effektivste - um Emotionen auszulösen.“ Als Gamedesigner müsse man sich stetig fragen, wie der Spieler am besten eine Bindung mit dem Spiel eingehen kann. Und die effektivste Methode dafür, seien Gewaltdarstellungen. „Gewalt macht die Handlungen des Spielers bedeutungsschwerer. In Spielen werden wir ja, qua ihrer Natur, mehr zum Handelnden als zum Konsumenten. Deswegen ist es wichtig, dem Spieler zu zeigen, dass seine Handlungen Auswirkungen haben.“

Gewalt zeichnet etwas Endgültiges aus. Es ist befriedigender, einen Gegner in „Mortal Kombat“ den Kopf abzureißen, als einem Lebensbalken beim Schrumpfen zuzusehen. Warum das so ist, das liege in der Natur des Menschen. Davon ist Vlad Castillo, Designer der Indie-Produktion „Tomato Way 2“ überzeugt. „Gewalt gehört zur Natur des Menschen“, erklärt er. Nach dieser Überzeugung sei die Faszination von expliziter Gewalt ein Überbleibsel der menschlichen Evolution.

Castillo und sein Team stützen diese These auf die Aussage des Staatstheoretikers Thomas Hobbes. Der entwarf Ende des 17. Jahrhunderts die Annahme: Homo Homini Lupus. Übersetzt heißt das in etwa: Der Mensch ist der größte Feind des Menschen. Mit dieser Aussage würde „Hobbes“ auf Gewalt anspielen, meint Castillo. Trotzdem hält er fest, dass es eine klare Unterscheidung zwischen fiktiver und realer Gewalt gebe.

Loren Lemcke, Entwickler des Arcade-Spieles „Super Blood Hockey“ ist der Ansicht, dass gerade die explizite und drastische Darstellung von Gewalt ein Ausdruck von Freiheit sei. „Bei Fantasiedarstellungen von Gewalt geht es darum, neue und kontroverse Ideen auszutesten“, erzählt er gegenüber der Journalistin Nora Beyer. Vlad Castillo geht sogar noch einen Schritt weiter. Er ist überzeugt: „Die Darstellung von Gewalt in Spielen ist immer eine künstlerische Entscheidung. Und die unterliegt keinen Regeln.“ Vielmehr wollen die Entwickler die Wirkmacht, den Einfluss, den ein Spieler auf die vom Designer geschaffene Welt hat, erhöhen. Und dabei – ganz im Sinne der Kunst – Grenzen überschreiten. Einen weiteren Aufschluss darüber, warum manche expliziten Gewaltdarstellungen eine so faszinierende Wirkung auf uns haben, liefert Jörg von Brincken. „Die Attraktivität von Bluteffekten, wie beispielsweise in Splatter-Werken, rührt in erster Linie von ihrer Farbe her. Denn Rot ist eine Signalfarbe. Wir assoziieren sie auch mit Gefahr, aber genauso mit einer gewissen Wärme. All diese Dimensionen von Rot wirken höchst anziehend auf uns.“

Nimmt man diese Aussagen zusammen, lässt das eine neue These zu: Gewalt wird zu einem kreativen Prozess innerhalb der Videospiele. Wenn man in „Battlefield“ Wände wegsprengt, Dämonen in „Doom: Eternal“ halbiert oder Zombies in „Resident Evil“ im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf verlieren lässt, dann ist das die Entscheidung des Spielers. Er hat in diesem Moment das Heft in der Hand, bestimmt über Geschehen oder nicht Geschehen, über Sein oder nicht Sein.

Außerdem erschüttert Gewalt in Spielen die vorher simulierte Ordnung. Gesellschaftliche Regeln, das Verhalten anderen gegenüber, etablierte Konventionen. All das kann in einem Computerspiel zur Diskussion gestellt oder gar gebrochen werden. Verstärkt wird dieser Effekt dadurch, dass in der heutigen Zeit so gut wie keiner der Konsumenten körperliche Gewalt aus der eigenen Erfahrung kennt. Stetige Bedrohung, explizite Gewalt – diese Themen verlegen westlich geprägte Gesellschaften in die Kunst, in diesem Fall in das Medium der Computerspiele.